Wie bedeutsam vererbte und angeborene Einflussfaktoren sind, und wie häufig sie an der Entwicklung einer Prostatakrebserkrankung beteiligt sind, ist nach wie vor unklar. Allgemein geht man davon aus, dass die Vererbung zwar eine große Rolle spielt, dass jedoch die meisten angeborenen „Krebsgene“ erst bei zusätzlichem Einfluss anderer Faktoren aktiv und relevant werden.

Im traditionellen Sinne spricht man von erblichen Erkrankungen, wenn ein einzelnes Gen verändert ist und daraus eine Erkrankung entsteht. Nur bei sehr wenigen Prostatakrebspatienten kann man eine solche konkrete (monogene) genetische Ursache der Erkrankung ausmachen. Sehr viel häufiger sind wenig dominante „Krebsgene“, die erst bei zusätzlichen Einflüssen zu einer Krebserkrankung führen.

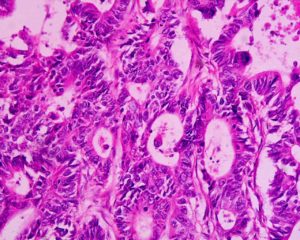

Die meisten angeborenen Gendefekte beeinflussen das Erkrankungsrisiko indirekt, indem sie die Prostata für Krebs verursachende Einflüsse empfindlicher machen. Zusammen mit epigenetischen Einflüssen entscheiden sie darüber, ob sich Krebsvorstufen und latente Frühkarzinome harmlos oder aggressiv verhalten, ob krebserzeugende Stoffe aktiviert oder inaktiviert entgiftet werden, ob Karzinome langsam oder schnell wachsen.

Lesen Sie jetzt den kompletten Ratgeber: Prostatakrebs vermeiden jetzt bestellen

Meist führen erst Interaktionen angeborener und erworbener Risiken zur Erkrankung. Sie entscheiden nicht nur über die Krebsentstehung, sondern auch, ob sich Frühkarzinome harmlos oder aggressiv verhalten, ob krebserzeugende Stoffe schnell und effektiv aktiviert oder entgiftet werden, ob Karzinome langsam oder schnell wachsen.

Sicher ist, dass es neben krebsfördernden Genen auch krebsschützende Einflüsse gibt. Zu ihnen gehören „Reparaturgene“, die schadhafte Gene eliminieren oder reparieren. Sind sie geschwächt, so erhöht sich das Krebsrisiko. Beeinträchtigungen an Reparaturgenen können ebenfalls angeboren oder sich im Laufe des Lebens durch Umwelteinflüsse entwickeln.

Was versteht man unter genetischen Einflüssen?

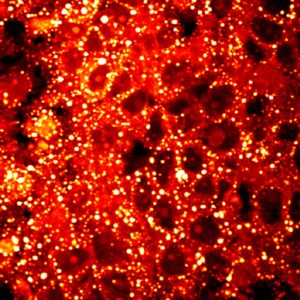

Die Epigenetik ist ein Spezialgebiet der Biologie, das zunehmend zum Verständnis der Entstehung von Krebs durch krankhafte Gene und der weiteren Krankheitsentwicklung beiträgt. Sie ist ein Bindeglied zwischen den Einflüssen von Erbgut und Umwelt, und befasst sich primär mit Auswirkungen, die die Signalübertragung von Genen nachhaltig beeinflussen. Die genomische Stabilität, die Funktionalität und die Aktivität der mutierten Krebsgene sowie die Aggressivität der Krebszellen werden durch epigenetische Faktoren beeinflusst. Zu ihnen zählen sowohl angeborene als auch erworbene Faktoren.

Epigenetische Einflussfaktoren können von Vorteil, aber auch von Nachteil sein. Viele Krebserkrankungen entstehen erst dadurch, dass epigenetische Schutzmechanismen ausgeschaltet werden und sich dadurch die Aktivität und Dominanz von schwächeren Krebsgenen verstärkt. Epigenetische Einflüsse können Prozesse (pathway events), wie die der Signalübertragung oder der DNA-Reparatur aktivieren oder inaktivieren, beschleunigen oder verlangsamen. In der Krebsvorbeugung versucht man epigenetische Schutzmechanismen zu stärken bzw. die Penetranz von Krebsgenen zu schwächen. Viele der in Kapitel I erwähnten Risikofaktoren und in Kapitel II erwähnten Vorsichtsmaßnahmen sind epigenetische Einflüsse, die sowohl auf die Krebsentstehung als auch auf die weitere Krebsentwicklung wirken. Maßnahmen der Krebsvorbeugung sind Versuche, auf epigenetischem Wege die Aktivierung und Funktionalität von Genen zu beeinflussen sowie Tumorpromotoren zu hemmen.

Wie häufig sind erblich bedingte Prostatakrebserkrankungen?

Typische „Fehler“ im genetischen Bauplan der Zellen spielen zwar bei allen Tumoren eine Rolle. Um vererbbar zu sein, muss eine genetische Veränderung aber nicht nur in den Tumorzellen geschehen sein, sondern in allen Zellen des Körpers: Erst wenn auch Ei- oder Samenzellen betroffen sind, gibt sie ein Mensch an seine Kinder weiter. Solche seltenen vererbbaren Fehler des Erbmaterials werden als Keimbahnmutationen bezeichnet.

Dass es angeborene, zu Krebs disponierende Krebsgene gibt, beweist die Zwillingsforschung. Zwischen eineiigen Zwillingsbrüdern besteht eine größere Übereinstimmung als bei zweieiigen Zwillingsbrüdern. Der Bruder eines an Prostatakrebs erkrankten eineiigen Zwillings hat ein signifikant höheres Erkrankungsrisiko als ein zweieiiger Zwilling. Als gesichert gilt, dass es nur sehr wenige familiär bedingte monogene Genmutationen gibt, die so dominant sind, dass sie ohne zusätzliche Einflüsse zu Prostatakrebs führen.

Man geht davon aus, dass bei weniger als 5 % aller Prostatakarzinompatienten eine so dominante genetische angeborene Prädisposition vorliegt, dass sie zum Krebs führt (monogen hereditäre Formen bzw. Proto-Onkogen mit autosomal dominantem Erbgang). Die Anzahl der weniger dominanten zu Krebs disponierenden Genvarianten, die erst bei zusätzlichen anderen defekten (Krebs) Genen sowie bei zusätzlichen äußeren Einflüssen zu einer „spontanen“ Krebsentstehung führen, ist wesentlich größer. Mehr als 70 Risikogene und Genvarianten sind bislang bekannt, die erst bei zusätzlichen Einwirkungen sich krebsfördernd auswirken. Je mehr angeborene Risikogene man hat, umso stärker ist man gefährdet.

Welche angeborenen Gendefekte erhöhen das Prostatakrebsrisiko?

Spezifische Genmutationen und Hochrisiko- Genkonstellationen, deren Träger ähnlich wie beim Brustkrebs (BRCA Gene) oder wie beim Darmkrebs (FAP Gene) ein sehr hohes Erkrankungsrisiko haben, kennt man für das Prostatakarzinom mit Ausnahme der sehr seltenen Genmutation HOXB13 G84E (noch) nicht (Schaid et al 2006).

Mutierte BRCA-Gene, die bei Frauen mit einem sehr hohen Brustkrebsrisiko einhergehen und sowohl an deren Töchter wie auch Söhne weiter vererbt werden, erhöhen allerdings auch das Prostatakarzinomrisiko bei den mämmlichen Nachkommen.

Besonders BRCA2-Mutationsträger haben ein signifikant höheres Risiko für ein aggressives Prostatakrebs; bei BRCA1-Mutationsträgern ist das Risiko (nur) zweifach erhöht.

Weniger dominante Gene, die erst bei zusätzlichen, angeborenen oder erworbenen, Risiken zum Krebs führen, sind allerdings sehr häufig (z. B. die Gene R Nasel (HPC1,1q22, MSR1(8p) und ELA C2 (HPC2,17p11) (Tomlins et al 2005). Einige dieser Risikogene befinden sich auf den Chromosomen 8 q24 sowie 17q12, andere auf dem Chromosom 21. Eine indirekt, Prostatakrebs fördernden Einfluss haben vererbbare Risikogene mit einem relevanten Einfluss auf den Testosteronhaushalt (z. B. das D5A2-Gen).

An ein erhöhtes, vererbbares Risiko muss man denken, wenn mehrere Familienmitglieder in mehreren Generationen an Prostatakrebs erkrankten. Besonders bei Männern, die vor dem 60. Lebensjahr erkranken, sollte man an angeborene genetische Ursachen denken. Ein angeborenes genetisches Risiko ist hingegen relativ unwahrscheinlich, wenn Krebskranke zum Zeitpunkt der Erkrankung über 75 Jahre alt sind.

Wann sollte man an eine vererbbare genetische Prädisposition denken?

- Das Erkrankungsrisiko verdoppelt sich, wenn der Vater oder ein Bruder schon an einem Prostatakrebs erkrankten. Es steigt auf das Fünf- bis Elffache, wenn zwei und mehr Verwandte ersten Grades erkrankt sind. Es fällt noch höher aus, wenn die Angehörigen zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose einer Prostatakrebserkrankung sehr jung waren.

- An eine angeborene genetische Prädisposition sollte man vor allem bei jungen Patienten denken, die vor dem 50. Lebensjahr erkranken. Genetisch bedingte Karzinome treten nämlich in aller Regel sehr frühzeitig auf.

- In Familien, in denen häufig Brustkrebserkrankungen vorkommen, ist auch das Prostatakrebsrisiko erhöht.

- Männer mit einer vererblichen Disposition für Dickdarmkrebs (Lynch Syndrom) haben ein doppelt so hohes Prostatakrebsrisiko wie die Allgemeinbevölkerung.

- Ein angeborenes genetisches Risiko ist relativ unwahrscheinlich, wenn die Krebserkrankten zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose über 70 Jahre alt sind (waren).

Gibt es ethnische Einflüsse?

Dass die Prostatakarzinomsterblichkeit in der Süd-Ost-asiatischen Bevölkerung wesentlich geringer als in Europa und den USA ist, liegt wahrscheinlich weniger an einer speziellen, vererbbaren genetischen Konstellation in der dortigen Bevölkerung als an unterschiedlichen Umwelteinflüssen und Lebensgewohnheiten. Bestätigt wird dies durch Migrationsstudien. Wandert ein Chinese in die USA aus, so gleicht sich sein Prostatakrebsrisiko spätestens in der zweiten und dritten Generation zunehmend an das der einheimischen US Amerikaner an. Gleiches trifft auch auf die Afroamerikaner zu, in deren Heimatland das Erkrankungsrisiko wesentlich geringer ist als in Amerika. Im Übrigen gibt es Berichte, dass zwar die Sterblichkeit unterschiedlich ist, jedoch die Häufigkeit latenter Karzinom weltweit ungefähr gleichhäufigist, sich diese Mikrokarzinome jedoch je nach Umwelteinsüssen unterschiedlich häufig zu invasiven Karzinomen entwickeln

Dass Prostatakrebserkrankungen bei Männern schwarzafrikanischer Herkunft in den USA bösartiger als bei Männern europäischer Abstammung verlaufen, wird auf äußere Einflüsse (Ernährungsweise, Lebensgewohnheiten, psychosoziale Besonderheiten), aber nicht auf angeborene genetische Faktoren zurückgeführt.

Quelle und Buch-Tipp:

Prostatakrebs vermeiden (Personalisierte Krebsvorsorge und Früherkennung)

Hermann Delbrück ist Arzt für Hämatologie – Onkologie und Sozialmedizin sowie Rehabilitation und physikalische Therapie und Hochschullehrer für Innere Medizin und Sozialmedizin. Während seiner Laufbahn in der experimentellen, kurativen und vor allem rehabilitativen Onkologie veröffentlichte er mehrere Lehrbücher. Er ist der Herausgeber zahlreicher Ratgeber für Betroffene mit Krebs. Seit seiner Emeritierung 2007 befasst er sich vorrangig mit Fragen der Prävention von Krebs.