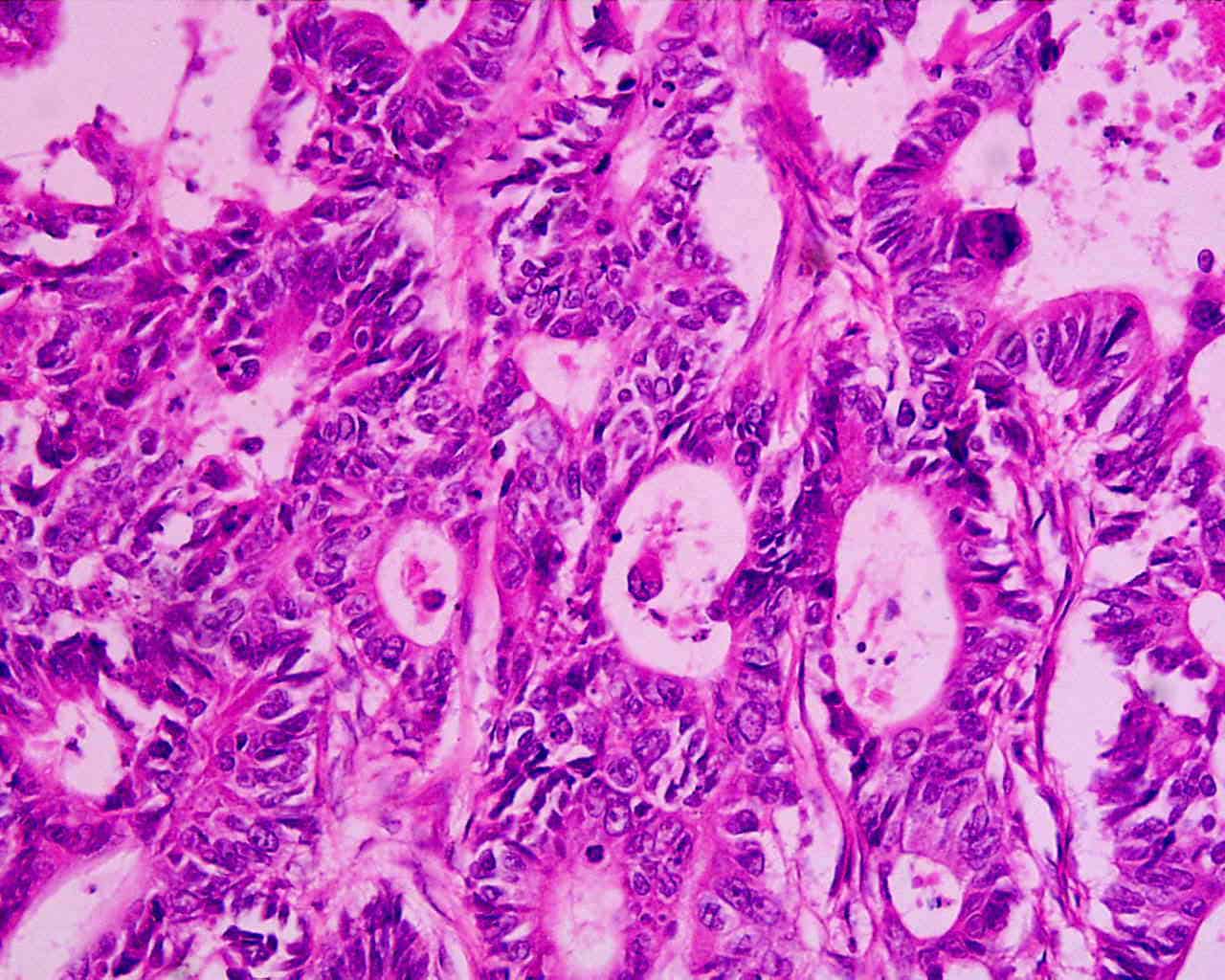

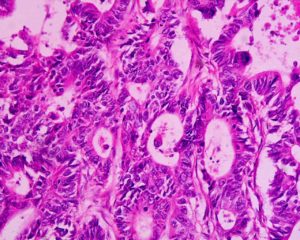

Bildquelle: Bildquelle: Julo „Cancer“ über Wikimedia Commons (Lizenz)

Darmkrebs ist ein Paradebeispiel für eine multikausale Erkrankung, denn es müssen zahlreiche Faktoren zusammentreffen, bevor er entsteht. Meist handelt es sich um mehr oder minder dominante Einflüsse, die mit einer bestimmten Lebensweise, Umwelteinflüssen und/oder einer genetischen Prädisposition in Zusammenhang stehen. In der Gesamtheit ergibt die Summe der einzelnen Risikofaktoren ein Risikoprofil. „Risikofaktoren“ ermittelt man durch die Beobachtung größerer Zahlen von Probanden in der Bevölkerung, weshalb sie, auf das Individuum bezogen, unscharf sind. Die Feststellung möglicher Risikofaktoren wird u. a. dadurch kompliziert, dass wir nicht wissen, welche Vorlaufzeit Darmkrebs bis zur Diagnose hat. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Vorlaufzeit wesentlich länger ist als früher angenommen und sich, je nach Einflüssen, verkürzen oder verlängern. Wer sein eigenes Gefahrenpotential kennt, kann gezielter Präventionsmaßnahmen ergreifen, denn diese sollten bei hohem Risiko anders als bei mittlerem oder geringem Risiko aussehen. Einige der im Folgenden erwähnten Erkrankungsrisiken lassen sich verhindern, zumindest abmildern; andere sind nicht oder nur teilweise beeinflussbar. Selten entscheidet ein einzelner Einflussfaktor allein über die Gefahr; mehrheitlich ist es die Gesamtheit der Faktoren. Ein Fehlen von Risikofaktoren schließt nicht aus, dass sich trotzdem ein Darmkrebs entwickelt. Auch gibt es immer wieder Menschen, die trotz aller Risiken nicht erkranken. Sie sind allerdings die Ausnahme.

Was versteht man unter den Bezeichnungen „Relatives Risiko“ und „Relativer Schutzfaktor“?

Das relative Risiko ist verwandt mit der Odds Ratio. Wenn die Wahrscheinlichkeit zu erkranken gering ist, sind Odds Ratio und relatives Risiko ungefähr gleich.

Unter „Relativem Risiko“ (RR) versteht man den Risikounterschied zwischen Personen, die einem bestimmten Einfluss (etwa krebsförderndem Rauchen oder einer Vorsorgekoloskopie) ausgesetzt oder nicht ausgesetzt sind. Wenn RR größer als 1 ist, geht man davon aus, dass der betrachtete Faktor das Krebsrisiko erhöht. Ist er kleiner, reduziert sich die Gefahr; er ist also ein Schutzfaktor.

Gesicherte und vermutete Risikofaktoren für Darmkrebs

*fortgeschrittenes Alter (gesichert)

*erbliche Veranlagung (gesichert)

*chronische Darmentzündungen (gesichert)

*starkes Übergewicht (BMI >30), ausgeprägtes Bauchfett (gesichert)

*Ernährung (gesichert)

*ethnische und geographische Herkunft (vermutet)

*Bewegungsmangel (gesichert)

*übermäßiger Alkoholkonsum (gesichert)

*Tabakabusus (vermutet)

*Passivrauchen (vermutet)

*medikamentös und strahlenbedingte Risiken (vermutet)

*hoher Anteil tierischer Fette und gleichzeitig wenig Ballaststoffe in der täglichen Ernährung (vermutet)

*Anzahl und Größe der Polypen/Adenome im Darm (gesichert)

*Zustand nach Entfernung von vielen Darm-Polypen (gesichert)

*Typ 2 Diabetes (gesichert)

*Begleiterkrankungen, wie Colitis ulcerosa (gesichert)

*hormonelle Einflüsse (gesichert)

*Immunologische Risiken und Einflüsse, Infektionen (vermutet)

*Umwelteinflüsse, Risiken am Arbeitsplatz (vermutet)

*Einflüsse und Risiken von Lebensgewohnheiten, „Lifestyle“ (gesichert)

*Psychologische Einflüsse und Risiken (nicht gesichert)

Wie groß ist die Erkrankungsgefahr, je nach Verursachung?

Man geht zunehmend davon aus, dass die Vorlaufzeit lange dauert und dass mehrere Einflüsse zusammentreffen müssen, damit es zum Darmkrebs kommt. Häufig ist es erst das Zusammentreffen verschiedener Verhaltensweisen und/oder Umwelteinflüsse, die gemeinsam mit angeborenen „Krebsgenen“ und fehlerhaften Reparaturgenen die „Krebsentstehung“ und den Krankheitsausbruch bestimmen. Insofern ist es sehr schwierig, den einzelnen Risikofaktoren ein zahlenmäßiges Grading ihrer Bedeutung und Einflüssen entsprechend zuzuordnen. Die im Folgenden angegebenen Abstufungen (Gradings) sind daher hypothetisch.

Welche Einflüsse begünstigen die Entstehung von Krebszellen (Tumorinitiation) und welche die weitere Entwicklung (Tumorpromotion)?

Für die Entstehung von Genmutationen (Tumorinitiation) und die weitere Entwicklung (Tumorpromotion) sind andere Einwirkungen verantwortlich. Einzelne „Krebsgene“ und Genmutationen, sowie einzelne fehlregulierte Zellen, führen nicht zwangsläufig zu einer Krebskrankheit. Man schätzt, dass die Mehrheit der im Laufe des Lebens entstehenden Genschäden dank Reparaturgenen repariert oder gar eliminiert wird. Das Gen p53 ist z. B. ein solches Reparatur-Gen (Tumorsuppressor-Gen). Ist es geschädigt (mutiert), so erhöht sich das Risiko einer Krebserkrankung. Außerdem spielt die Dominanz (Penetranz) der Gene eine Rolle. Hierunter versteht man die Stärke des Gens (Dominanz) sich durchzusetzen (Penetranz), also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Krebserkrankung kommt. Nicht zuletzt bestimmen „epigenetische“ Faktoren, ob mutierte Krebsgene aktiv werden oder nicht. Damit es zur Krebsentstehung kommt, bedarf es in der Regel einer oder mehrerer Genmutationen. Damit sich kranke Zellen vermehren und ein Tumor entsteht, der das Gewebe infiltriert, bedarf es weiterer Faktoren, nämlich der Tumorpromotoren. Je nach inneren und äußeren Einflüssen – wie z. B. dem Mikromilieu in der Darmschleimhaut – vermehren sich die Krebszellen. Auch nicht mutagen wirkende Faktoren bestimmen darüber, ob Krebszellen sich vermehren oder nicht, ob es zu einer Krebskrankheit kommt oder ob die Krebszellen stumm bleiben. Epigenetische Faktoren und Tumorpromotoren entscheiden hierüber.

Welche Phasen unterscheidet man bei der Krebsentwicklung?

In einer ersten Phase kommt es zu Genmutationen, die die je nach Genstärke und zusätzlichen epigenetischen Einflüssen zu einer Entartung der Stamm- und Vorläuferzellen führen (Tumorinitiation). Bestimmte Karzinogene sind in dieser Phase sehr bedeutsam. In einer zweiten Phase erfolgt eine Vermehrung und Infiltration der geschädigten Zellen in einer tumorfördernden Umgebung. Der Übergang zu einer dritten Phase, jener der Krebsentwicklung (nämlich von der Krebsinvasion bis zum klinischen Erscheinungsbild mit Beschwerden), ist fließend. Je nach Einwirkung des Tumorpromotors kann die Latenzzeit kürzer oder länger sein. In der letzten Phase des Krebsleidens kommt es zu erneuten Genmutationen im Tumorgewebe, wodurch sich die Aggressivität der Krankheit noch steigert. In dieser Phase verselbständigt sich der Tumor; epigenetische bzw. tumorinhibierende Einflüsse von außen haben kaum noch Einfluss; lediglich medikamentöse und/oder strahlentherapeutische oder operative Interventionen können jetzt den Krankheitsverlauf noch verändern.

Welche Einflüsse erhöhen die Aggressivität von Krebsvorstufen und Krebszellen (Tumorpromotion)?

Neben den im genetischen Code festgelegten biologischen Abläufen wirken Tumorpromotoren auf die Aggressivität und das Wachstumsverhalten von Krebszellen sowie die Krankheitsentwicklung ein. Umweltfaktoren, bestimmte Ernährungs- und Lebensgewohnheiten, aber auch einige Hormone und Medikamente, und nicht zuletzt psycho-soziale und soziokulturelle Einflüsse bestimmen den Werdegang der Krankheit. Auch Einwirkungen auf die Fähigkeit des Immunsystems, entartete Zellen zu erkennen und zu beseitigen, verstärken die Bösartigkeit der Vorstufen bzw. die Aggressivität der Krebszellen. Epigenetische Faktoren selbst verursachen zwar keine Mutationen, und verändern auch nicht den genetischen Code, haben aber Einfluss auf die Genaktivität, indem sie bestimmte Tumorgene aktivieren oder schützende Gene inaktivieren. Sie wirken wie Schalter, die Gene an- oder abstellen. Durch sie wird „nur“ die Dominanz schon vorhandener Krebsgene verändert. Wirkt ein Tumorpromotor ohne vorherige Mutationen ein, so hat dies keine Auswirkungen. Wurden jedoch vorher durch ein Karzinogen Mutationen ausgelöst, können Tumorpromotoren dazu führen, dass sich Krebszellen mitsamt ihren genetischen Defekten vervielfachen. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass weitere Mutationen auf Zellen treffen, die schon mit Defekten belastet sind. Die meisten in Kapitel II erwähnten Empfehlungen zur Prävention wirken sich nicht so sehr auf die erste Stufe der Tumorinitiation (Genmutation) aus, als auf die zweite Stufe, die Tumorpromotion. Ob und wann ein Tumor gefährlich wird, sich entartete Zellen einen Wachstumsvorteil in ihrer Mikroumgebung verschaffen und zu einem klinisch gefährlichen Krebs entwickeln, entscheidet sich somit nicht nur bei der Krebsentstehung (Tumoriniation), sondern auch in den nachfolgenden Phasen der Tumorentwicklung. Die Bedeutung der Epigenetik als entscheidendes Bindeglied zwischen Erbe und Umwelteinflüssen und sowie jene der Tumorpromotoren als Wachstumsstimuli bei der Krebsentwicklung wurde in der Vergangenheit unterschätzt.

Quelle und Leseempfehlung zur Darmkrebs-Vorsorge:

Darmkrebs vermeiden (Personalisierte Krebsvorsorge und Früherkennung)

Hermann Delbrück ist Arzt für Hämatologie – Onkologie und Sozialmedizin sowie Rehabilitation und physikalische Therapie und Hochschullehrer für Innere Medizin und Sozialmedizin. Während seiner Laufbahn in der experimentellen, kurativen und vor allem rehabilitativen Onkologie veröffentlichte er mehrere Lehrbücher. Er ist der Herausgeber zahlreicher Ratgeber für Betroffene mit Krebs. Seit seiner Emeritierung 2007 befasst er sich vorrangig mit Fragen der Prävention von Krebs.